2017年3月に出版された西野精治さん著作「スタンフォード式 最高の睡眠」(以下「最高の睡眠」)。

「最高の睡眠」を学ぶにあたっては、睡眠の基礎を押さえる必要があります。

そこでまずは忙しい方に向けて、就寝時と起床時に役立つポイントを簡単に要約してみました。

- 就寝時のポイント

→ 体温を上げてから90分後に就寝に入る。寝る前にハチミツを一杯食べる(血糖値が安定する) - 起床時のポイント

→アラームを「起床時間」と「起床時間の20分前」の2段階で設定する

なお体温の上げ方は、湯船に浸かり体の芯まで温めることを最適としているため、時間が取れない人は起床時のポイントだけを押さえておくと役に立つかと思います。

この記事では、「スタンフォード式 最高の睡眠」から起床時と就寝時におけるポイントの理由も含めて、簡単に要約してみました。

じつは睡眠の研究結果は約70年前です!意外と最近な発見ですね!

1953:レム睡眠が発見される

1963:スタンフォード大学に睡眠研究所が設置される

レム睡眠とノンレム睡眠をおさらい

引用:「スタンフォード式 最高の睡眠」

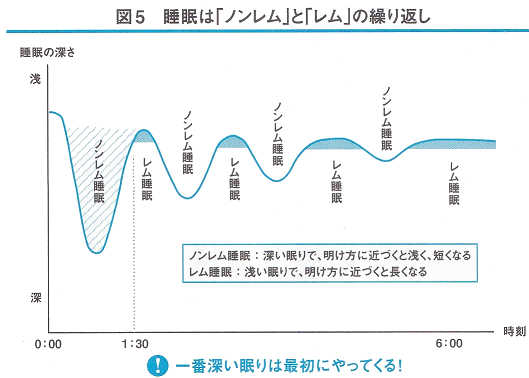

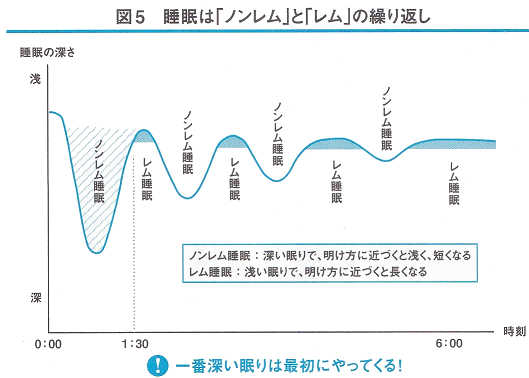

睡眠の基本的な周期といえば、レム睡眠とノンレム睡眠です。

レム睡眠

レム睡眠とは、目を閉じて眠っている間に眼球が動いている浅い眠りの状態です。

REM=Rapid Eye Movement(別名:急速眼球運動)

ノンレム睡眠

ノンレム睡眠とは、脳も体も眠っている深い眠りの状態です。

レム睡眠とノンレム睡眠は、睡眠中に交互に行われます。

以上が睡眠の基本的周期です。

それでは「スタンフォード式 最高の睡眠」のポイントを見ていきたいと思います。

日本人は世界的に睡眠時間が短い?

日本人の睡眠時間は、世界的に比較すると短いようです。

その根拠となる「睡眠時間の平均」を世界と日本で比較した表があります。

| (国名) | (平均の睡眠時間) |

| フランス | 8.7時間 |

| アメリカ | 7.5時間 |

| 日本 | 6.5時間 |

(一部表示)

日本人の睡眠時間は平均6.5時間です。

なお日本人で睡眠時間が6時間未満の人は、全体の40%を占めています。

このことからも、日本人の睡眠時間は世界的に見て短いことが分かります。

ここで疑問として挙げられるのが、「睡眠時間は短くても良いのではないか?」というものです。

たしかに偉人の中には、睡眠時間の短いショートスリーパーがいますよね。

例えば、エジソンやナポレオンは3時間、レオナルド・ダヴィンチは2時間しか睡眠を取らなかったと言われています。

しかしこれについて著者は、「ショートスリーパーの体質は稀な遺伝子だ」と主張しています。

つまり、短時間睡眠は生まれながらの体質であるため、心持ちや努力では行えないという事になります。

なお、ショートスリーパーでないにも関わらず短時間睡眠を行うと、体へ負担がかかり、睡眠負債に陥ってしまうので注意です。

睡眠負債とは?

必要な睡眠時間が取れなかった分は「睡眠負債」として体に溜まっていきます。

睡眠負債が溜まると、症状として「肥満、糖尿病、高血圧、認知症」などを引き起こすことがあります。

睡眠負債と聞いて、よく挙げられる疑問は、「寝られなかった時間の分だけ睡眠して、本来とるべき睡眠時間を取り戻せば良いのではないか?」というものです。

これに対して「最高の睡眠」では、睡眠の利子が大きいことを主張しています。

つまり、「休みの日にまとめて睡眠時間を長く取る」くらいでは、寝られなかった時間を取り戻せないことになるのです。

「良い睡眠とは、長く眠ることではなく、睡眠の質を上げることである」

参照:スタンフォード式 最高の睡眠

十分な睡眠時間を取り戻すには、長い睡眠時間を取るのではなく、睡眠の質を上げることにあります。

それでは、睡眠の質を上げる方法について見ていきたいと思います。

睡眠の質を上げるには「黄金の90分」が鍵

睡眠の質を上げるためのポイントは「黄金の90分」です。

「黄金の90分」とは、就寝時における一番初めのノンレム睡眠の時間帯を指します。(第一周期のノンレム睡眠)

つまり、「就寝」→ノンレム睡眠(ここが黄金の90分)→レム睡眠→ノンレム睡眠→レム睡眠・・・

となります。

人は就寝したとき、一番初めのノンレム睡眠(90分間)が睡眠の質がとても深いと言われているのです。

就寝に入ってから最初の90分が重要です!

「黄金の90分」は体にとって良い様々なメリットが生まれます。

- 成長ホルモンの分泌

- 免疫力の向上

- 肌の保湿

- 記憶の定着

- 脳から老廃物を出す

参照:「スタンフォード式|最高の睡眠」

いよいよ本題に近づいてきました。

それでは、一番初めのノンレム睡眠、いわゆる「黄金の90分」の質を高める方法に注目していきます。

最高の睡眠を取るポイントは体温調節

睡眠の質を上げるには、寝付きを良くする必要があるため、就寝前に眠気を引き起こすことが望ましいと言われています。

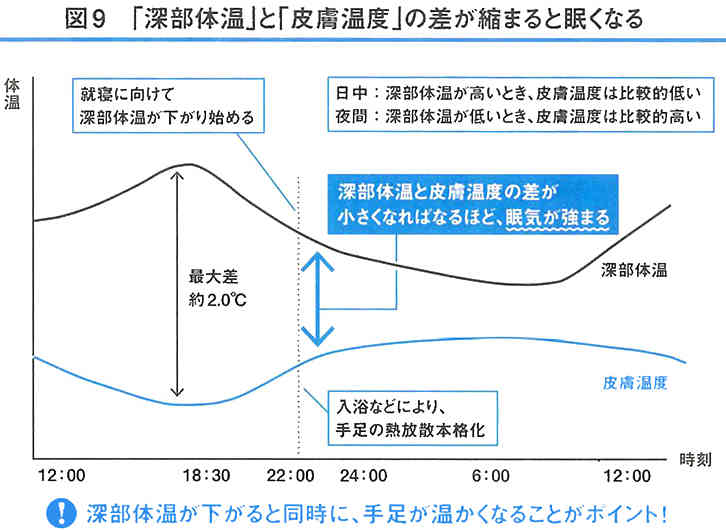

眠気を引き起こすためのポイントは「体温調節」です。

引用:「スタンフォード式 最高の睡眠」

上の表から分かることは、

人は就寝前には深部体温が下がる一方で、皮膚温度は高くなっていること。

加えて、深部体温と皮膚温度の差が縮まるほど眠気が高まることです。

深部体温とは、体内の温度のことです。

36.5〜37.5度あたりで上下しています。

就寝に向けて人間の体温が自然と下がる理由は、就寝時に手足から体温を放出することで、深部体温を下げて皮膚温度が高くなる働きが備わっているからです。

つまり、睡眠の質を上げるためには眠気を強める必要があり、結果として、就寝前に深部体温を上げれば良いということになります。

したがって、質の高い睡眠を取るための工程は次のようになります。

- 就寝前に深部体温を上げる

- その後、自動的に体から体温が放出される

- すると深部体温が下がり、同時に皮膚温度が上がる

- 皮膚温度が上がる事で眠気が引き起こされ、睡眠の質が高まる

それでは、ポイントとなる「深部体温の上げ方」「体温放出」について見ていきたいと思います。

就寝前に体温調節すると良い

睡眠の質を上げるには、就寝前に深部体温を上げると良いことが分かりました。

それでは、ここからは「深部体温を上げる方法」や「就寝までのルーティン」に注目していきます。

結論として、就寝までのルーティンは「湯船などで体の深部を温めてから90分後に就寝すること」です。

90分後に就寝する理由は、自然と体温が下がりきる時間が90分だからです。

体温が下がりきったときに寝られるように、90分前に体温を上げるという事ですね!

ちなみに深部体温を上げるとき、シャワーや足湯よりも湯船に浸かった方が温まりやすいとのことです。

なお、湯船に15分ほど浸かれば深部体温は温まるようです。

就寝する90分前に体の深部を温める

(例)「就寝90分前に15分くらい湯船に浸かる」

体の深部を温めたら、あとは90分後に就寝するだけで最高の睡眠が取れるようになります。

参照:スタンフォード式 最高の睡眠

就寝時の補足事項

就寝時の補足事項について少し解説します。

- 靴下を履いて寝てはいけない

→靴下を履くと、手足からの体温放出を妨げることになります。冷え症の人は、ふくらはぎに身につけられるレッグウォーマーを履くと良いです。 - 寝る前に脳を使ってはいけない

→人間は活動中に交感神経が活発になり、リラックスしたいときに副交感神経が働きます。

寝るときは副交感神経が重要なため、寝る前に脳を使うのは良くないとのことです。

起床時におけるアラームのかけ方|スタンフォード式最高の睡眠

一時期は「90分倍数説」というものが流行しました。※(90分倍数説とは、「90分間隔で起床すると目覚めが良い」というものです)

ところが、90分倍数説は個人差が大きいため有用かどうかは疑問とされています。

そこで結論として、目覚め良く起床できるポイントはレム睡眠のときに起きることです。

(レム睡眠=浅い眠り)

しかし、いつ自分がレム睡眠の状態でいるか分かりません。

そこで、レム睡眠のときに起床できるアラームの設定方法が役に立ちます。

ノンレム睡眠からレム睡眠に切り替わるときにアラームを設定する

引用:「スタンフォード式 最高の睡眠」

上図を見ても分かる通り、就寝時において、ノンレム睡眠とレム睡眠が切り替わる時間は朝方にかけて短くなっていることが分かります。

また、ノンレム睡眠とレム睡眠は20分毎に切り替わるようです。

これらの睡眠の性質を利用して、起床時のアラームを設定します。

レム睡眠のときに起きるための結論は、アラームを2回設定することです。

したがって、1回目の音量は小さく短く、2回目のアラームを20分後にしっかりとした音で量鳴らすと良いです。

- 1回目のアラーム

→小さい音量で短く設定する - 2回目のアラーム

→1回目アラームの20分後に設定して、しっかりとした音量で鳴らす

それでは、アラームを設定する理由について詳しく解説します。

1回目のアラーム「小さい音量で短く設定」

レム睡眠のときに起床するため、1回目のアラームは小さい音で短く鳴らします。

「小さい音量で起きられる?」と疑問も残りますが、「レム睡眠なら小さい音でも起きられる」と著者の主張にあります。

つまり、1回目のアラーム時点で自分がレム睡眠なら目覚め良く起床できるということです。

ちなみに、アラームを小さい音量で短く鳴らす理由は、万が一ノンレム睡眠で起きたときの体への負荷を抑えるためです。

2回目のアラーム「1回目アラームの20分後に鳴らす」

1回目のアラームが鳴ったとき、ノンレム睡眠であれば就寝中だと考えられるので、そのために2回目のアラームを設定します。

2回目のアラームでは、「レム睡眠とノンレム睡眠が20分毎に切り替わる性質」を利用します。

つまり、20分後はレム睡眠の状態だと推測されるのです。

よって、1回目アラームの20分後ならレム睡眠の状態であるため、2回目のアラームはしっかりとした音量で鳴るように設定すると良いです。

以上が、レム睡眠のときに起床できる方法「アラームを2回設定する」となります。

1回目のアラーム設定ではスヌーズが鳴らないように注意しましょう。

2回目アラームまでに音が鳴ると、ノンレム睡眠からレム睡眠に切り替わるまでに起床してしまう場合があります。

最高の睡眠を取るためのルーティン

「スタンフォード式 最高の睡眠」では、良い睡眠を取るための生活ルーティンが紹介されています。

- 朝起きたら軽い運動をして体温を上げる

- 寝る時間と起床時間を決める

- 寝る前の行動を固定化する(作業や仕事、考え事、光に当たることを禁止する)

就寝時に光に当たることは睡眠の妨げとなりますが、起床時は光を浴びると良いそうです。

とくに大事な光が「日光」とされます。

人間の体内時計が「24.2時間」であるため、日光を浴びないと0.2時間ずつ体内時計がズレるようです。(このことはサーカディアンリズムと言われます)

そこで、体内時計の整える方法として、日光を浴びる事が挙げられるのです。

日光を浴びると体内でメラトニンが分泌され、体内時計が地球の時計と合うようになります!

【要約まとめ】スタンフォード式|最高の睡眠

最高の睡眠を取るためのポイントは「体温調節」、起床時のポイントは「アラーム設定」にありましたね。

著者はスタンフォード大学で研究しているうち、「きっちり寝ている人ほど成功している」と主張しています。

このことは、研究を共にした仲間全員がしっかり睡眠を取っていたことから気づきを得たようです。

最高の睡眠でしっかり整えて、日々のパフォーマンス向上に繋げていきたいですね!

それでは最後に、「最高の睡眠」の要約ポイントをまとめていきます。

- 成長ホルモン

- 免疫力

- 肌の保湿

- 記憶を定着させる

- 脳から老廃物を出す

寝る90分前に体の深部を15分温める

(例)寝る90分前に15分くらい湯船に浸かる

- 靴下を履いて寝てはいけない

→手足からの体温放出を妨げることになる - 寝る前に脳を使ってはいけない

→人間は活動中に交感神経が活発になり、リラックスしたいときに副交感神経が働く。寝るときは副交感神経が重要なため寝る前に脳を使うのはよくないとのこと。

- 1回目のアラーム→小さい音量かつ短く設定する

- 2回目のアラーム→1回目アラームの20分後にしっかりとした音量で鳴るように設定

- 朝起きたら軽い運動をして体温を上げる

- 寝る時間と起床時間を決める

- 寝る前の行動を固定化する(作業や仕事、考え事、光に当たることを禁止する)

今回は「睡眠負債」や「黄金の90分」といったワードが世間に広まるほど影響を与えた書籍「スタンフォード式 最高の睡眠」の要約まとめでした!

最後までお読み頂きありがとうございました!

【マンガ版】スタンフォード式最高の睡眠(漫画)

「スタンフォード式|最高の睡眠」のマンガ版は、イラスト付きで分かりやすく解説されていました!

スタンフォード大学の所長(睡眠研究所)

→翌々年、スタンフォード大学精神科教授

→2019年、株式会社「ブレインスリープ」設立

ここでは少しポイントをピックアップしました!

寝やすくする香り(睡眠薬と同じ効果をもたらす)

- ラベンダー

- スギ、ヒノキ(シダーウッド)

寝やすくなる飲み物

- ホットミルク

睡眠の種類

| 睡眠名 | 方法 |

| ナノナップ | 目を閉じた状態(立ち状態も含む) |

| マイクロナップ | イスにもたれる(1分) |

| ミニナップ | 質の良いイスにもたれる(10分) |

| パワーナップ | イス or 机にもたれる(20分) |

| ホリデーナップ | 横になる(90分。小分けでもOK) |